„Für mich gibt es kein besseres Wort als 'Genosse'.“

Porträt von Eremej Tawadze, Fotograf unbekannt, Archiv der Gedenkstätte Mittelbau-Dora

Jeremej Mirianowitsch Tawadze (1915–2010) war ein sowjetischer Kriegsgefangener und Konzentrationslager-Gefangener.

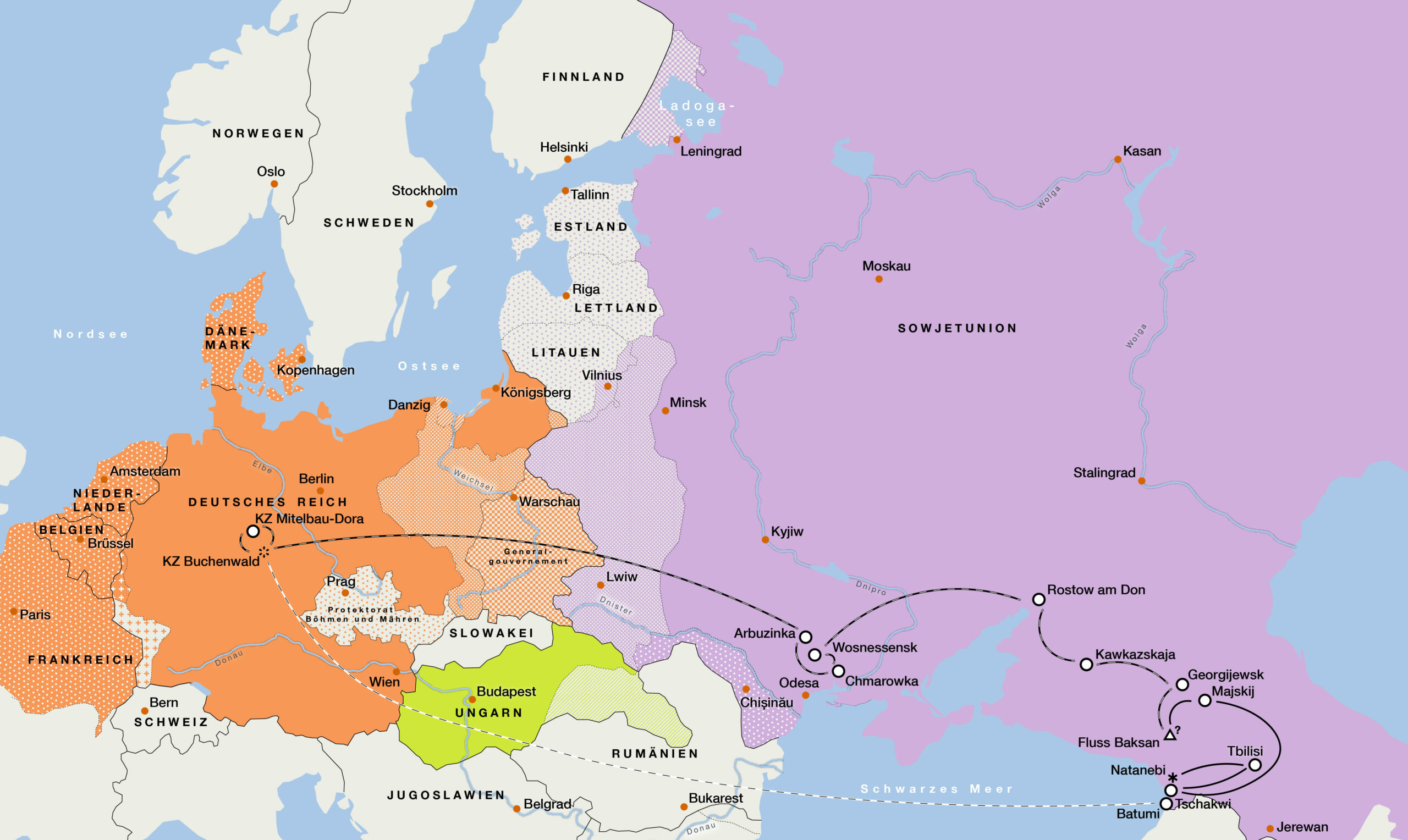

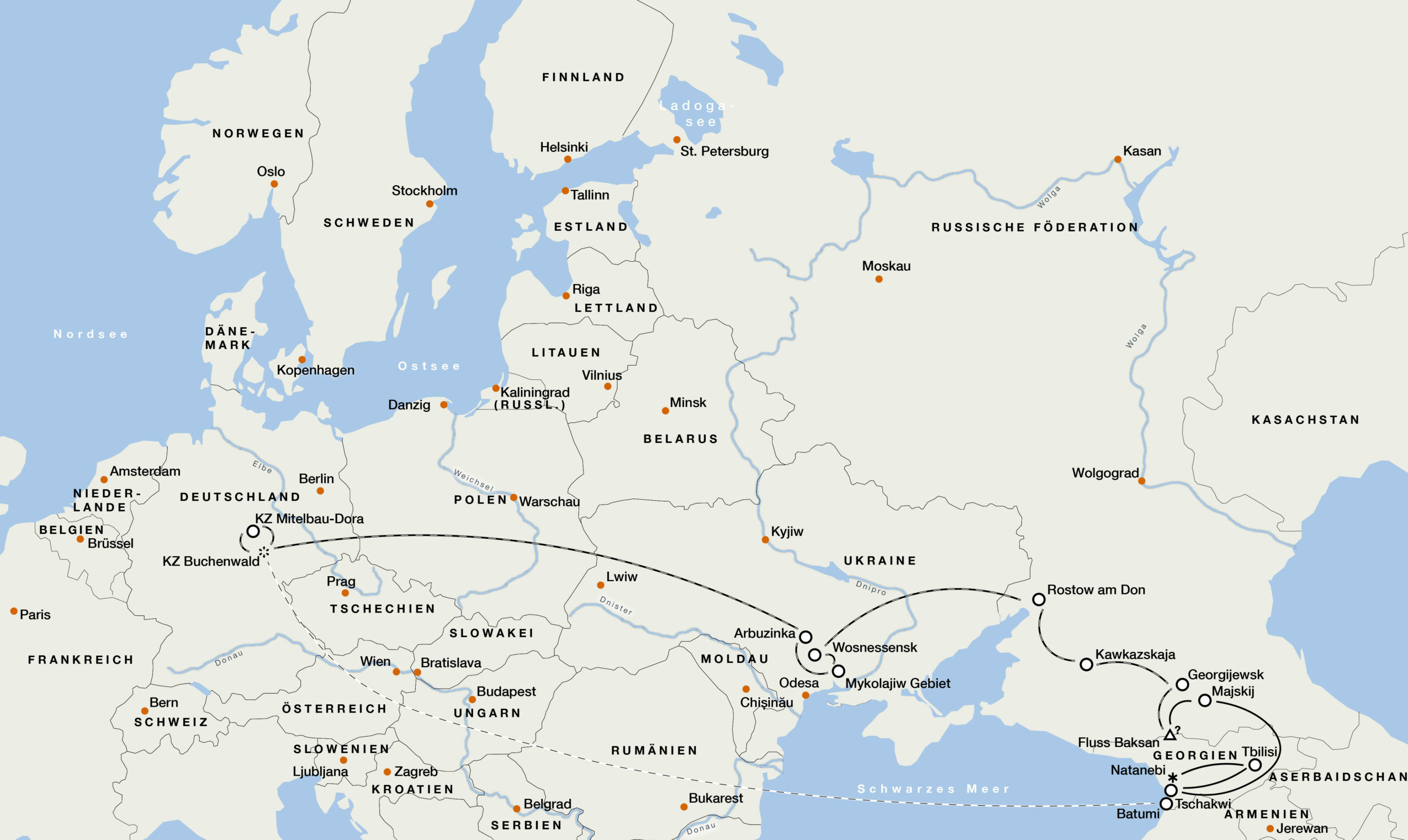

Jeremej Tawadze wurde 1915 in dem Dorf Natanebi (Region Gurien, Georgien) geboren. 1930 schloss er die Schule ab und machte 1932 einen Abschluss an der Baufachschule in Tiflis (Georgien). Ab 1933 arbeitete er als Ökonom einer Teefabrik in Tschakwi (Region Adscharien, Georgien). Er heiratete 1934, vor dem deutschen Angriff auf die Sowjetunion und bekam mit seiner Frau drei Kinder.

Jeremej begeisterte sich bereits seit seiner Kindheit für die kommunistische Ideologie und trat 1932 der Kommunistischen Partei Georgiens bei. 1940 wurde er zum Sekretär des Partei-Bezirkskomitees in Kobuleti (Georgien) ernannt. 1941 begann er ein einjähriges Studium beim Zentralkomitee der kommunistischen Partei Georgiens in Tiflis. Der kommunistischen Ideologie blieb er bis ins hohe Alter treu und protestierte energisch gegen die Anrede als “Herr” in der Korrespondenz mit Mitarbeiter:innen der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora (Thüringen):

"Liebe Freunde! In den letzten Jahren, als wir einander noch nicht persönlich kannten, habt ihr mich mit "Genosse" angesprochen. Nachdem wir uns getroffen und persönlich kennengelernt haben, wurde ich plötzlich zu "geehrter Herr!" oder Herr [deutsch im Original] - warum? “Warum?” [deutsch im Original] Für mich gibt es kein besseres Wort als “Genosse”. Schreibt einfach "Genosse Tawadze" und nichts mehr!"

Karte von Georgien, gezeichnet von Tawadze, Archiv der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora.

Mit Beginn des Krieges wurde Jeremej in die Rote Armee eingezogen. Als Parteimitglied übernahm er die Position des politischen Leiters einer Kompanie. Jeremej nahm im September 1942 an Kämpfen nahe des Dorfes Majskij (Kabardino-Balkarien, Russland) teil. Im September desselben Jahres wurde Jeremej in Kämpfen am Fluss Baksan verwundet. Einheimische fanden ihn und kleideten ihn neu ein. Doch der örtliche deutsche Kommandant nahm ihn gefangen.

Kurz nach seiner Gefangennahme wurde Jeremej in ein Kriegsgefangenenlager in der Stadt Georgijewsk (Russland) gebracht. Einen Monat später gelang ihm die Flucht, jedoch wurde er nach drei Tagen fünf Kilometer außerhalb der Stadt wieder gefasst. Er wurde in das Lager in Kawkazskaja (Gebiet Krasnodar, Russland) verlegt und kam von dort im Dezember 1942 nach Rostow am Don (Russland), ein Industriezentrum. Dort erkrankte Jeremej bald an Typhus und später an Lungenentzündung. Im Lager gab es eine Untergrundbewegung. Andere Gefangene kümmerten sich um ihn, was sein Überleben sicherte.

Anfang 1943 begann die “Evakuierung” der sowjetischen Kriegsgefangenen aus der Stadt. Eine Kolonne von 3.000 sowjetischen Kriegsgefangenen, darunter Jeremej, verließ Rostow am Don am 8. Februar, dem Tag, an dem der Sturm der Roten Armee auf die Stadt begann. Dies schützte die Gefangenen jedoch nicht vor ihrer weiteren Deportation nach Deutschland. In den folgenden neun Monaten durchlief Jeremej mit kurzen Unterbrechungen den Weg von Rostow am Don nach Wosnessensk (Ukraine) und hielt sich kurz in unterschiedlichen Kriegsgefangenenlagern auf, bevor er weiter transportiert wurde. Am 19. Oktober gelang Jeremej zusammen mit dem Untergrundaktivisten, Solomon Tsikoridze, die Flucht aus dem Lager in Wosnessensk. Durch das Untergrundnetzwerk bekam er Dokumente auf den Namen “Alexej Litwinow”; dies war Jeremejs offizieller Name bis zu seiner Befreiung aus Buchenwald.

„Häftlings-Personal-Karte“ von Tawadze mit seinem Pseudonym, Archiv der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora.

Die Flüchtlinge bewegten sich ohne abzutauchen und verließen sich auf gefälschte Dokumente. Im Dorf Chmarowka (nicht mehr existent, früher in der Region Mykolajiw, Ukraine) wurden die Flüchtlinge Anfang Dezember 1943 von deutschen Behörden festgenommen: Ein ukrainischer Hilfspolizist schöpfte Verdacht wegen Jeremejs georgischen Akzent, da seine Dokumente ihn als “Russen” auswiesen. Sie wurden nach Arbuzinka (Gebiet Mykolajiw, Ukraine) gebracht. Von dort aus wurden sie in das Konzentrationslager Buchenwald (Thüringen) überführt. Laut Jeremejs Erinnerungen waren die Bedingungen in Buchenwald im Vergleich zu den Kriegsgefangenenlagern, die er durchlief, relativ gut: Es gab regelmäßig zu Essen und keine Läuse.

Von September bis Dezember 1944 war Jeremej in einem Außenlager von Mittelbau-Dora (Thüringen) inhaftiert. Er gehörte zum Holz-Arbeitskommando in einem kleinen Lager für Holzbearbeitung. Trotz des “schlechten” Rufs von Dora war Jeremejs Bewertung eigentümlich positiv: erträgliche Arbeit, warmer Schlafplatz und Essen, besser als in Buchenwald.

Im Dezember 1944 wurde er jedoch zurück nach Buchenwald geschickt. Eine wichtige Funktion in Jeremejs Leben in dieser Zeit spielte der Kontakt zu seinen Landsleuten, die ebenfalls im Konzentrationslager inhaftiert waren:

"Die Georgische Landsmannschaft versammelte sich bei der “Goethe-Eiche” in Buchenwald. Manchmal sangen wir Lieder, und das nicht schlecht. Häftlinge anderer Nationalitäten wurden auf uns aufmerksam. Wir erzählten ihnen von der Geschichte Georgiens und der Sowjets. Ich erinnere mich, dass alle Arsen Megreli ärgerten und angriffen. Er war sehr klein, dürr, fast kleinwüchsig, aber er konnte gut allerlei Märchen aus seinem Leben erzählen... Und als er heiratete, war sein Schwiegervater sehr unzufrieden, weil er so klein war: ‘Es wäre wohl besser gewesen, wenn ich meine Tochter in den Rioni-Fluss geworfen hätte, so hätte sie zumindest eine Stadt gesehen (der Rioni-Fluss fließt durch die Stadt Kutaisi) mit ihren blühenden Gärten und den berühmten Talaweri’ [georgisch für einen Pfosten für den Weinanbau]... Seine Dorfnachbarn lachten, wir die Buchenwald Opfer lachten auch…"

Der Humor im Lager veränderte sich, wie alles andere auch, unter äußeren Einflüssen. Als Jeremej sich an lustige Geschichten erinnerte, erwähnte er einen besonderen Vorfall, der Witz und Gewalt verband:

“Ein alter SS-Mann aus dem Begleitkommando bekam aus irgendeinem Grund den Spitznamen „Konyukh“ (Stallbursche). Er war alt, rothaarig, hinkte und hatte die Angewohnheit, sich an langsam arbeitende Häftlingsgruppen heranzuschleichen, jemanden zu verprügeln und ihn nach Herzenslust zu beschimpfen… Nun ja. Unsere russischen Draufgänger beschlossen, eine Strohpuppe mit gestreifter Häftlingskleidung zu machen, einschließlich Mütze [deutsch im Original], als ob er auf einem Hügel schlief. Als der “Stallbursche” kam, rannten alle weg, und er rief fröhlich aus: “Schweinehund”, “Sakrament” [deutsch im Original], er rennt zum Liegenden und schlägt ihn mit aller Kraft. Aber als er merkte, dass er aufgezogen wurde, schwenkte er seinen Stock, lächelte aber dabei.”

In Buchenwald wurde Jeremej von der US-Armee befreit. Über sein Leben nach dem Krieg ist bekannt, dass er in Batumi (Georgien) lebte und 1950 wieder in die kommunistische Partei aufgenommen wurde. Jeremej fühlte, dass er in der UdSSR aufgrund seiner Lagererfahrungen abschätzig behandelt wurde. Dennoch berichtete er gern über seine bewegte Vergangenheit und flocht seine persönliche Geschichte in die Geschichte des kommunistischen Widerstands in Buchenwald ein. Über den Widerstand zu sprechen, war in der Sowjetunion erlaubt und wurde sogar gefördert, besonders ab Ende der 1950-er Jahre.

SS ist die Abkürzung von „Schutzstaffel“, die ab 1925 als Leibwache von Adolf Hitler fungierten, jedoch bald darauf die Funktion der „Parteipolizei“ der NSDAP. Die Mitglieder dieser national-sozialistischen Organisation galten als „rassische Elite“ und begingen zahlreiche Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Der SS oblag die Verwaltung und Bewachung der Konzentrationslager, sie führte die Massenvernichtung der Juden während des Zweiten Weltkriegs – dieser Prozess wird heute als Shoah bezeichnet – und anderer Volksgruppen durch.

Tawadze mit seiner Familie kurz nach dem Krieg, Fotograf unbekannt, Archiv der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora.

Jeremej besuchte 1960 die DDR und Buchenwald zusammen mit einer Gruppe von Veteranen und nahm dann an jährlichen Treffen ehemaliger Häftlinge in der Sowjetunion teil. Seine Erinnerungen mit dem Titel “Buchenwald darf sich nicht wiederholen” (georgisch „ბუხენვალდი არ უნდა განმეორდეს“) wurden 1963 auf Georgisch als Buch veröffentlicht und 1968 ins Russische übersetzt. Es fällt auf, dass er darin Mittelbau-Dora nicht erwähnt, obwohl er auch dort inhaftiert war, offenbar weil es nichts mit der Geschichte des Widerstands in Buchenwald zu tun hatte. Noch in den 1990-er Jahren zweifelte er daran, dass seine Zeit in Dora für jemanden von Interesse sein könnte. In einem Brief an eine Mitarbeiterin der Gedenkstätte Mittelbau-Dora schrieb er:

“Vielleicht… Da ich immer noch hauptsächlich ein Buchenwalder [Häftling] bin und in Mittelbau-Dora nur vorübergehend, zur Zwischenstation war, also seien Sie so nett und werfen Sie das alles nicht weg… bis ich zu Ihnen komme, zumindest bis zum Jahr 2000 oder vielleicht senden Sie es nach Buchenwald…”

Cover von Tawadzes Erinnerungen auf Georgisch თავაძე, იერემია ბუხენვალდი არ უნდა განმეორდეს. – თბ. : საბჭ. საქართველო, 1963 [Tawadze Jeremej, „Buchenwald sollte sich nicht wiederholen“, Verlag: sowjetisches Georgien, 1963], Kopie, Archiv der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora.

Im Jahr 1994 zog Jeremej Tawadze zu seiner Tochter nach Pskow, Russland. Dort verstarb er im Jahr 2010.

Autor: Ivan Schemanov

Quellen: Persönliche Dokumente von Eremej Tawadze im Archiv des KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora.

Tawadze, Eremej Mirianowitsch. „Buchenwald darf sich nicht wiederholen“ – Tiflis : Merani, 1968.